Tech & Trade Update

미·중 다툼, 한국엔 조선 강국 지위 되찾을 호기

(사)테크앤트레이드 연구원 김두식 이사장 변호사 2025년 3월 24일

또한 미국이 고려 중인 대(對) 중국 직접 제재도 중국 조선소로 향하던 선박 발주를 한국으로 돌리게 할 것이다. 미국은 중국 조선 및 해운업에 대한 ‘무역법 301조’ 조사 결과를 바탕으로, 중국 조선소가 만든 선박 및 중국 해운사가 소유한 선박에 대해 항구 수수료를 부과하는 방식의 제재를 준비 중이다. 미 무역대표부(USTR)는 중국에서 건조한 선박이 미국 항구에 입항할 때 최대 150만 달러, 중국 선사가 소유하는 선박이 입항할 때는 최대 100만 달러의 항구 수수료를 부과한다는 내용의 제재안을 제안했다. 나아가 중국 조선소에서 건조한 선박을 운용하는 제3국 해운사나, 중국 조선소에 신규 선박을 발주했거나 중국 조선소로부터 24개월 이내에 선박을 인도받을 제3국 선사에 대해서도 미국 입항 시 최대 100만 달러의 수수료를 부과할 예정이다.

미국 제재에 글로벌 선사 한국에 발주

이런 미국의 제재안이 발표되면서 이미 중국 조선소 대신 한국 조선소에 선박을 발주하는 글로벌 선사들이 나타나고 있다. 지난 6일 월스트리트저널(WSJ)은 프랑스 해운 대기업 CMA CGM이 미국 정부 정책에 맞춰 향후 10년간 미국 국적의 선박 건조와 항만 인프라에 200억 달러를 투자한다고 발표했고, 이에 따라 한국 조선소에 20척의 상선 발주가 예상된다고 보도했다. CMA CGM은 신규 발주 선박의 64% 이상을 중국 조선소에 발주했던 해운사다.

그러나 이처럼 한국 조선사의 수주 기회가 늘어난다고 하더라도, 한국 조선이 이에 안주하고 조선업의 근원적 경쟁력을 키우는 노력을 하지 않는다면 언젠가 조선 호황도 끝나고 결국은 중국에 조선 패권을 완전히 넘겨주게 될 것이다. 지금은 글로벌 조선 환경의 변화를 우리 조선 산업의 구조를 근본적으로 개선하고 근원 경쟁력을 강화할 기회로 삼아야 할 때다.

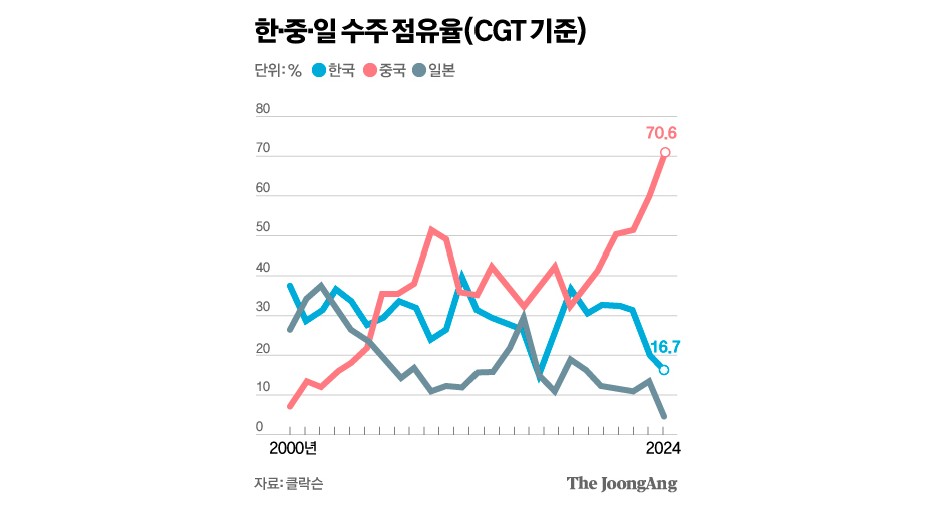

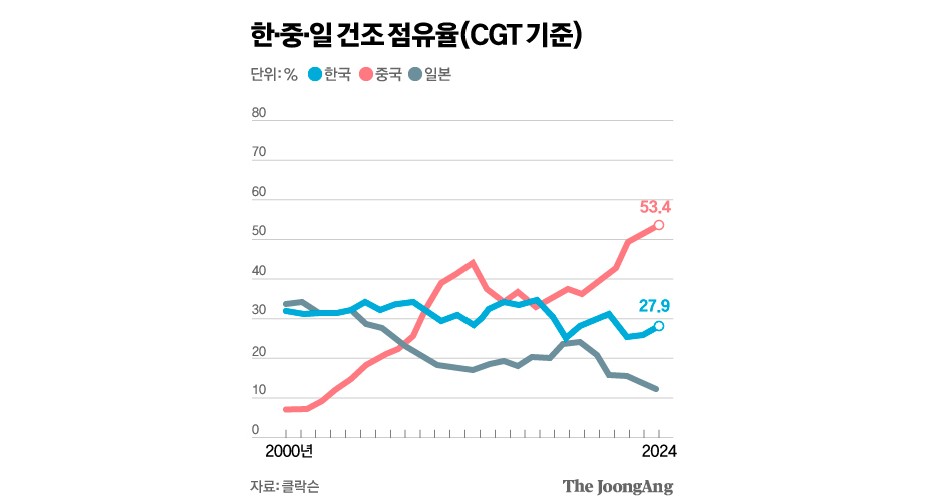

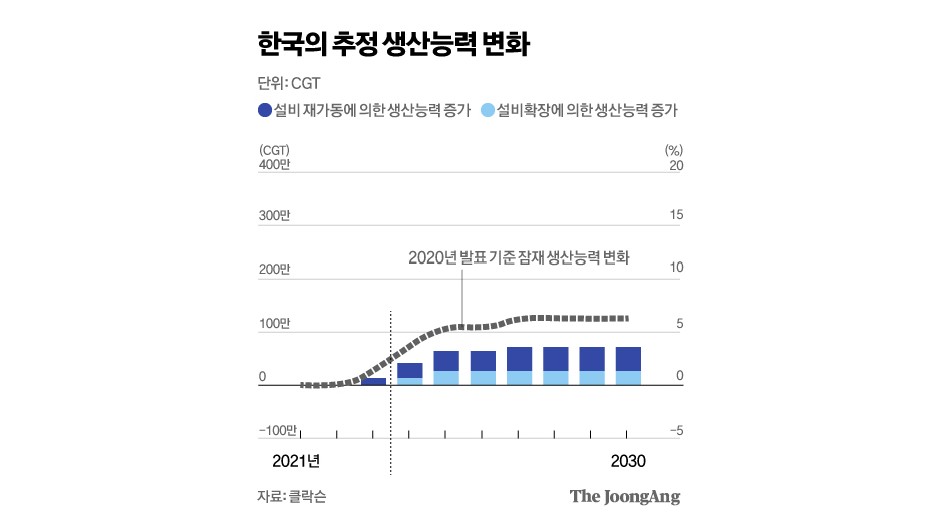

한국 조선의 근원적 경쟁력은 무엇보다 전체적인 건조 능력에 달려있다. 따라서 중국과의 건조 능력 차이를 좁히기 위해, 국내 선박 건조 설비 및 능력을 구조적으로 확충할 필요가 있다. 현재 한국 조선소는 도크가 가득 차서 발주가 더 늘어나더라도 발주 물량을 다 받을 수 없는 상황이다. 게다가 한국 조선소는 불황 때에는 설비와 인력을 줄이고, 선가가 높은 LNG선이나 LPG선, 친환경 선박 위주로 수주하는 방식으로 대응해왔다. 이처럼 값비싼 배를 골라서 짓는다는 전략은 경제적으로는 합리적인 선택이었지만, 장기적으로 중국과의 수주량 및 건조 능력 차이가 벌어지게 된 주된 이유였다.

글로벌 생산으로 규모의 경제 실현 필요

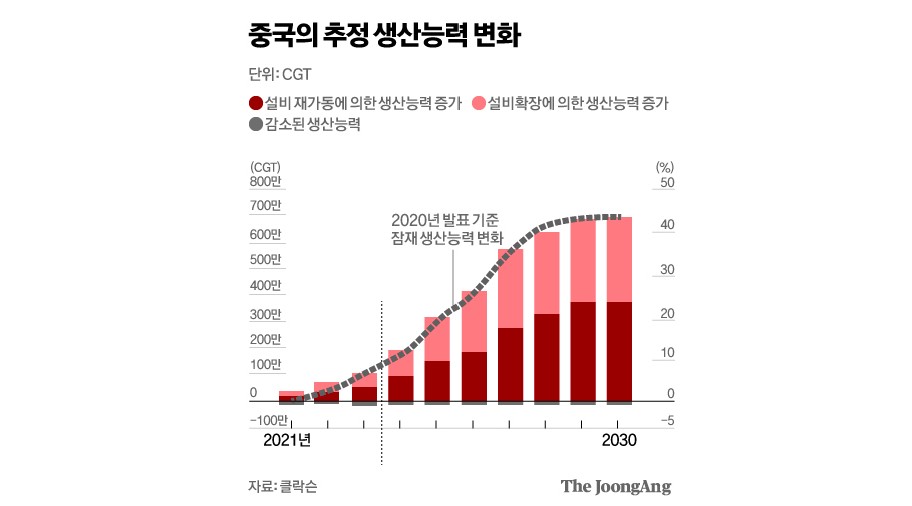

반면, 중국은 2008년 세계금융위기로 인한 조선 불황기에도 설비를 확장하고 건조 능력을 키웠다. 2010년대 중국 조선의 폭발적 성장은 이런 설비 확장 전략의 결과다. 중국은 지금도 조선소를 계속 확장하고 설비를 재가동하면서 건조 능력을 크게 늘리고 있다. 영국의 조선 시장 분석기관인 클락슨에 따르면 중국의 2024년 총 건조 능력은 2320만CGT(표준선 환산톤수)였으나 2030년에는 2900만CGT로 증가할 것으로 예상된다. 이는 2020년 대비 45% 가까이 증가한 수치다. 이에 비해 한국 조선소의 2030년 건조 능력은 2020년 기준 6% 내외의 미미한 증가에 그칠 것으로 예상된다.

이러한 추세가 계속되면 결국 한국은 중국보다 상대적으로 생산 기반이 축소되는 결과로 이어질 수밖에 없다. 과거 일본의 예에서 보듯, 조선 설비의 다운사이징은 조선 산업의 전반적인 경쟁력 약화로 연결돼, 선박 발주가 늘어도 발주를 받지 못하는 상태를 초래할 수 있다. 한국 조선소들이 이번 조선 호황기에 조선 능력을 근본적으로 확충해 중국과 격차가 더 벌어지지 않도록 하는 방안을 찾아야 한다고 보는 이유다.

다만 경기 부침이 극심한 조선 산업에서 기업의 힘만으로 설비 확장을 감행하기엔 많은 위험이 따르는 것이 사실이다. 정부가 기업의 설비 확장을 적극 지원하고 불황기에도 버틸 수 있도록 지원해야 한다. 우리 정부가 조선소를 지원한다고 해 과거처럼 이를 문제삼을 만한 국가도 없다. 관련해 한국이 가진 세계 최대의 조선 클러스터와 숙련된 인력, 첨단 기술력을 바탕으로 해외 생산 거점을 확대하고 글로벌 생산 네트워크를 구축할 필요가 있다. 해외로 우리의 ‘조선 영토’를 확장하고 글로벌 생산을 통한 규모의 경제를 실현하자는 것이다.

공격적 조선 정책으로 재도약 나서야

또한 선박 금융과 보증은 수주 경쟁력의 핵심 요소다. 중국은 선박 구매 금융, 리스 금융, 보증 등에 자원을 우선적으로 배정해 자국 조선소의 수주를 지원하고 있다. 한국 조선의 경쟁력 강화를 위해 선박 구매와 건조에 제공하는 금융을 대폭 확대해 나가는 것이 시급하다. 선수금환급보증(RG) 발급을 확대해 조선소가 안심하고 수주할 수 있도록 해야 한다. 아울러 OECD 수출신용협약에 가입하지 않은 중국이 한국보다 유리한 조건으로 선박 금융을 제공하고 있는 현실을 시정할 필요가 있다.

중국이 조선 패권을 장악하기 시작한 이때, 글로벌 조선 환경이 한국 조선에 우호적으로 변했다. 한국이 조선 강국의 지위를 되찾을 절호의 기회다. 지금까지 시장의 흐름에 맞춘 수동적 조선 정책에서 탈피해 공격적 전략으로 한국 조선이 재도약하는 계기가 되길 기대한다. |